谢立信院士团队在眼科材料领域取得系列重要进展

2025-02-20 16:27:07办公室

角膜盲是我国主要的致盲性眼病之一,全国当前约有400万患者,且每年新增约10万例。面对这一重大公共卫生问题,谢立信院士团队聚焦组织工程角膜及新型眼用制剂等关键技术,开展跨学科协同研究,近期在感染性角膜炎治疗、角膜新生血管干预及供体角膜替代材料研发等领域取得多项重要突破,相关研究成果在《Advanced Materials》《Advanced Science》等国际知名材料学期刊发表,为我国角膜盲防治提供了重要的科技支撑。

感染性角膜炎是角膜盲的主要原因之一,约20%致盲病例由眼部感染引发。抗生素是临床治疗的一线疗法,但新型抗生素研发进展缓慢,细菌耐药性问题日趋严重。此外,眼组织的独特生理和解剖特性限制了药物的停留时间和渗透性,导致生物利用度降低。

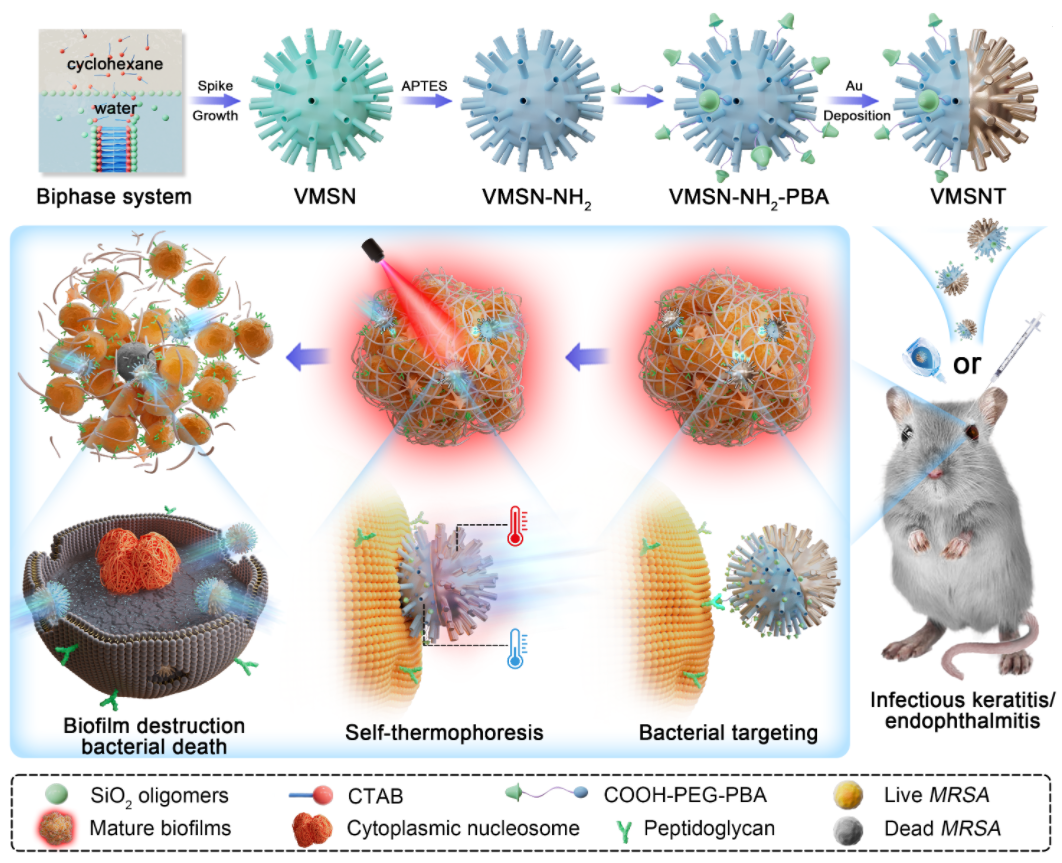

针对上述临床难题,谢立信院士团队创新设计了一种“病毒状”仿生纳米马达,通过结合物理抗菌方式和纳米马达技术,并借助靶向策略,成功实现对耐药菌及其生物膜的高效清除(Advanced Materials,2025),并研发了触变型纳米复合水凝胶(NHC),使药物在眼表的滞留时间延长至2小时以上(Chemical Engineering Journal,2024)。史伟云教授开发了离子型有机分子笼纳米酶(OMCzyme),显著提升药物的角膜穿透性(Advanced Healthcare Materials,2024)。另外,针对感染性角膜炎多阶段治疗的临床需求,谢立信院士团队还研发出一种序贯释放药物的多功能可注射水凝胶(SQPV),有效促进感染性角膜炎的抗感染、抗炎、增殖和重塑四个阶段的愈合过程(ACS Nano,2023)。

“病毒状”仿生纳米马达制备示意图

角膜新生血管是角膜炎症性疾病的共同终末病理表现,也是导致角膜盲的常见病因,而传统疗法药物应答率低、副作用显著。针对这一问题,高华教授开发了一种基于金属有机配位反应的活性药物成分纳米酶(PC-DS NE),该体系通过硫酸亚铁、抗炎药物双氯芬酸钠与天然抗氧化剂原花青素的协同作用,展示出良好的生物相容性、自级联氧化还原调节能力和显著的抗炎活性,并有效抑制了角膜新生血管的生成(Small,2024)。

针对角膜新生血管治疗的单一靶点药物应答不佳和快速耐药等临床瓶颈,高华教授研发了一种中性粒细胞工程化纳米囊泡衍生药物(NCCR),通过抗炎/抗VEGF疗法与光动力治疗的联合应用,实现了角膜新生血管的多维度治疗,展示了其在角膜新生血管治疗中的巨大潜力(Advanced Materials,2025)。

NCCR治疗角膜新生血管的模式示意图

角膜移植是角膜盲患者恢复视力的最终手段,但供体角膜严重匮乏,年均复明仅约1万例。针对这一供需矛盾,史伟云教授首次利用猪角膜制备了反基质纤维纳米管水凝胶支架,并通过灌注重组人胶原,构建具有角膜超微特征的仿生基质,实现了动物角膜的人源化改造(Biomaterials,2024)。此外,团队开发了首个用于穿透性角膜移植的无细胞生物支架,可有效抵抗角膜水肿,实现全层基质替代(Advanced Healthcare Materials,2024)。

在前期研究基础上,团队创新开发人细胞外基质来源的无缝合仿生角膜,具有与供体角膜相似的组织学、光学和力学特性,并表现出比传统组织工程角膜更佳的抗降解、抗溶胀能力,可促进创伤愈合,减少术后并发症,快速恢复角膜基质结构特征和功能,为角膜移植提供了更优的替代方案(Advanced Science,2025)。

人角膜细胞外基质来源的仿生角膜植片的研发

谢立信院士团队近年来在眼科医工结合方面的深耕,不仅成功解决了当前角膜盲治疗中的诸多难题,同时为未来眼科生物医用材料的发展进行了卓有成效的积极探索。

未来,团队将继续深化角膜替代材料和新型眼用制剂的研究,推动更多原创性成果的转化应用,特别是在耐药菌感染性角膜炎、角膜新生血管及供体角膜替代材料等领域,团队将进一步探索新型材料的临床应用,力争在眼科疾病治疗中实现更大突破。